Voilà une question qui revient parfois et suscite, dans les parvis comme dans les loges, des commentaires variés et des hypothèses parfois désopilantes, il faut bien l’avouer…

Heureux celui ou celle pour qui la réponse à une telle interrogation va de soi et peut se trouver par la seule « logique » prétendue que l’on attribue au travail maçonnique. Je ne partage pas du tout ce point de vue, on s’en doute. Même si le sujet peut sembler assez mince – et il l’est en effet ! – il est aussi exemplaire, si l’on veut bien y songer un instant. La façon de le traiter peut être indifféremment rigoureuse ou fantaisiste, comme n’importe quel autre sujet relatif à la maçonnerie – où l’amateurisme règne souvent en maître. Prenons-le ici comme un sujet « sérieux » et appliquons la méthode qui a fait ses preuves : la preuve par l’histoire et par les documents…

En premier lieu, de quel tablier parlons-nous ? Si l’on se réfère à la période opérative – comment ne pas commencer par-là ? – le tablier des tailleurs de pierre ne ressemblait que de très loin à celui des modernes francs-maçons. Fait de peau – pas comme ceux qui, de nos jours, ne sont faits que de « simili-cuir », ni du reste comme les délicats tabliers du XVIIIème ou du XIXème en satin ! – il était à la fois résistant et protecteur, donc très long. Il nous en est resté de nombreux témoignages iconographiques. De tels tabliers sont du reste encore en usage de nos jours dans les métiers de a pierre – et quelques autres, comme ceux de la charpente ou de la forge.

Tailleurs de pierres bavarois (début XVIème siècle)

Mais les mêmes sources documentaires nous montrent aussi des ouvriers qui ne portent manifestement aucun tablier, la solidité et l’épaisseur de l’étoffe des leurs vêtements de travail paraissant suffire (?) à la protection conférée par le tablier. Certes, on peut invoquer la liberté de l’artiste ayant « oublié » ce détail vestimentaire, mais comment récuser aussi l’exactitude éventuelle de ces représentations, vu leur fréquence ?

Quoi qu’il en soit, Tour donne à pense que les plus anciens maçons « non opératifs » anglais ont arboré de tels tabliers. Le plus bel exemple – et l’un des plus anciens – est figuré vers 1736 dans la fameuse œuvre de Hogarth, La Nuit, qui dépeint le pittoresque spectacle d’un Vénérable passablement aviné, raccompagné chez lui par un Tuileur complaisant.

Dans des textes maçonniques du début du XVIIIème, on trouve d’autres gravures qui illustrent la mythologie opérative de l’Ordre maçonnique et le grand tablier de tailleur de pierre y figure en bonne place.

Des tabliers de ce modèle nous sont du reste parvenus et l’on peut en admirer quelques exemplaires dans le musée de la Grande Loge Unie d’ Angleterre à Londres.

Il est clair que ces tabliers se mettent sur les vêtements que l’on porte et qu’ils protègent – ainsi que celui qui en est revêtu – par leur grande capacité d’enveloppement.

Mais à mesure que l’on s’est éloigné de cette référence opérative, les tabliers se sont modifiés de deux manières : en premier lieu, leur taille a été réduite – de vêtement de travail, ils sont devenus des éléments du « décor » d’un maçon. Ensuite, ils se sont peu à peu ornementés – jusqu’aux sophistications incroyables et les prouesses de la passementerie du XVIIIème siècle français !

Il faut cependant signaler que l’usage de ces longs tabliers, s’il a été abandonné dans les loges bleues, n’a pas totalement disparu de la pratique maçonnique. Dans le grade de Maître Maçon de la Marque, d’origine britannique, lors de la cérémonie « d’avancement », le candidat est conduit à revêtir pendant un temps ce que les rituels anglais nomment un « working apron », c’est-à-dire tout simplement un long tablier de travail opératif, comme celui qui est figuré plus haut. Il va de soi que ce tablier, qui enveloppe presque tout le corps, se porte habituellement après qu’on a laissé « tomber » la veste…

S’agissant du tablier « spéculatif », en consultant l’iconographie, on voit que si l’Angleterre a privilégié le port du tablier sur la veste, en revanche en France ou même aux États-Unis, à la même époque, les usages ont varié. Enfin, en Ecosse et en Irlande, jusqu’à nos jours, c’est toujours sous la veste que se porte le « décor » du maçon !

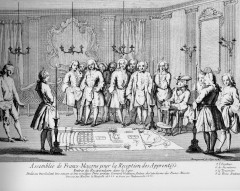

Quand la maçonnerie passe en France, dans le premier quart du XVIIIème, on ne dispose pas de document, mais dès 1745 les célèbres gravures attribuées à Lebas nous procurent une documentation très intéressante sur ce sujet. L’une de ces planches montre que le tablier est apparemment placé sur l’habit, au moins quand on peut interpréter les images et sous réserve de la fidélité de l’auteur aux usages réels des loges de son époque.

(cliquer pour agrandir)

En Angleterre même, au cœur du XVIIIème siècle, en 1735, on observe des usages plus diversifiés : le Grand Maître, situé de face, porte son tablier sous l'habit, mais le personnage vu de dos nous montre la ceinture de son tablier, porté par conséquent sur l'habit...

(cliquer pour agrandir)

Aux États-Unis, à la fin du XVIIIème siècle, la fameuse fresque qui met en scène Washington, posant la première pierre du Capitole, est sans équivoque.

Cette façon de porter le tablier sous l’habit se retrouvera encore en France sous le Premier Empire.

Les francs-maçons anglais, de nos jours, sont très dignes sur les photos de loges où, tous grades confondus, le tablier est toujours parfaitement ajusté sur la veste.

(cliquer pour agrandir)

C’est l’usage également habituel aux États-Unis où il n’est cependant pas difficile d’observer que la tenue vestimentaire des Frères est largement plus casual – disons : « détendue » – qu’en Grande-Bretagne, c’est le moins qu’on puisse dire !

Si l’on considère que ce sont les Grands Maîtres qui donnent l’exemple – et comme en douter ? (!) – alors les trois Grandes Loges « Sœurs », Angleterre, Ecosse, Irlande affichent sans équivoque leurs usages officiels.

Portrait peint du Duc de Kent, Grand Maître de la Grande Loge Unie d’Angleterre

Le Grand Maître Maçon de la Grande Loge d’Ecosse

Le Grand Maître de la Grande Loge d’Irlande

N’oublions pas non plus qu’en Grande-Bretagne, il y a aussi des femmes francs-maçons – notamment au sein de l’Order of Women Freemasons qui compte quelques milliers de membres. Les « Frères » – c’est ainsi que se nomment les Sœurs en Angleterre ! – portent leur tablier sur leur robe…mais ajoutent sur le tout une sorte de surplis blanc – en anglais gown, qui peut se traduire, selon le contexte, par « robe », « blouse » ou même « toge ». On observe aisément, sur cette photo, que cette robe ouverte est faite d’un tissu blanc semi-transparent qui laisse entrevoir…le tablier !

Pour en revenir aux États-Unis, les usages y sont en réalité très variés, comme le suggère cette photo où, côte à côte, un Grand Maître et un Vénérable de loge n’ont manifestement pas le même dress code !...

Que penser de tout cela ? Simplement une chose : en ce domaine, là encore, la coutume l’emporte sur le raisonnement. On peut en effet tout « justifier » et son contraire.

On peut affirmer, comme certains, que la veste est sur le tablier car l’on travaille en « bras de chemise » et qu’on reprend ensuite sa veste. Pourquoi pas ? On a cependant vu plus haut que cette distinction entre la veste et le pantalon n’avait guère de sens sur un chantier du Moyen Age, à une époque où la composition du costume était très différente. On entend aussi dire, parfois, autant en Écosse qu’en Irlande, que les opératifs ne mettaient précisément pas de veste, puisqu’ils travaillaient, et que seuls les spéculatifs (les Gentlemen Masons) l’ont « ajoutée » au vêtement du maçon : une thèse largement conjecturale, rigoureusement non documentée et qui sent assez fort l’explication verbale…

On peut également plaider que la maçonnerie étant justement devenue spéculative, et le tablier purement « décoratif », c’est uniquement l’apparence qui compte. Il faut pouvoir observer les détails de ce tablier et laisser à chacun la possibilité de décrypter tous les symboles dont, peu à peu, il se chargera, à mesure que des grades nouveaux seront inventés.

Au passage, n’oublions pas non plus que vers la fin du XIXème, et jusqu’à l’avant-guerre, il était habituel en France pour un Maître maçon, toutes obédiences confondues, de ne plus porter de tablier : à cette époque, la question ne se posait donc plus…

Les anglais, de nos jours, respectent presque infailliblement la règle du « tablier sur la veste »…sauf exception ! Et cette exception – qui est aussi une règle habituelle, on l’a vu, chez les irlandais et les écossais – permet de souligner un autre point : ce sont finalement les règles de l’élégance qui dictent la solution.

En effet, de deux choses l’une :

- Ou bien l’on porte un habit formel, habit « à la française » ou tenue de cérémonie (type « veste à queue de pie ») et, sur un tel vêtement, appliquer un tablier produirait inévitablement un effet gauche et d’un mauvais goût complet. Dans ce cas, le tablier trouve naturellement sa place sous la veste d’habit. Le fréquent usage de ce genre d’habit au XVIIIème et au XIXème siècles explique simplement qu’on y ait souvent porté le tablier « sous la veste ».

- Ou bien l’on a revêtu un costume de ville classique, ce qui est le plus habituel de nos jours, et le port du tablier « en-dessous » entraîne alors une conséquence qui saute aux yeux, si je puis dire : les pans droits (et plus encore si l’on est resté un adepte du costume croisé) masquent presque totalement le tablier – sauf à laisser la veste déboutonnée, et encore ! Du reste, même en Ecosse, où la règle habituelle est "la tablier sous la veste", il est spécifié dans les documents écrits remis aux Frères que si l'on porte un tel vêtement, le tablier doit préférablement être ajusté au-dessus, pour qu'au moins la bavette en soit visible. Sinon, visuellement, je trouve aussi que l’effet produit n’est pas très heureux, mais c’est encore une question de goût. Une photo récente, venue d’Irlande, en fournit une illustration parfaite…